【積層痕ゼロ】3Dプリント後処理の完全ガイド:美しく仕上げる7つのテクニック

3Dプリント後処理の完全ガイド:積層痕を消して美しく仕上げる方法

3Dプリントで作品を出力したものの、表面の積層痕が気になる…サポート材の除去がうまくいかない…もっと美しく仕上げたい…そんな悩みを抱えていませんか?

実は、3Dプリント作品の品質を決めるのは「印刷後の仕上げ工程」にあります。

適切な後処理を施すことで、積層痕のない滑らかな表面や、プロ級の美しい塗装仕上げが可能になるのです。

本記事では、3Dプリント後処理の基本的な流れから、積層痕を効果的に消す方法、美しく塗装する技術まで、作品のクオリティを格段に向上させるノウハウを徹底解説します。

この記事を読めば、あなたの3Dプリント作品は一段上のレベルへと進化するでしょう。

3Dプリント後処理の基本と全体の流れ

3Dプリント後処理は、印刷直後の粗い状態から美しく完成された作品へと変身させるプロセスです。

この工程を理解し、順序立てて行うことが美しい仕上がりへの第一歩となります。

なぜ後処理が必要なのか

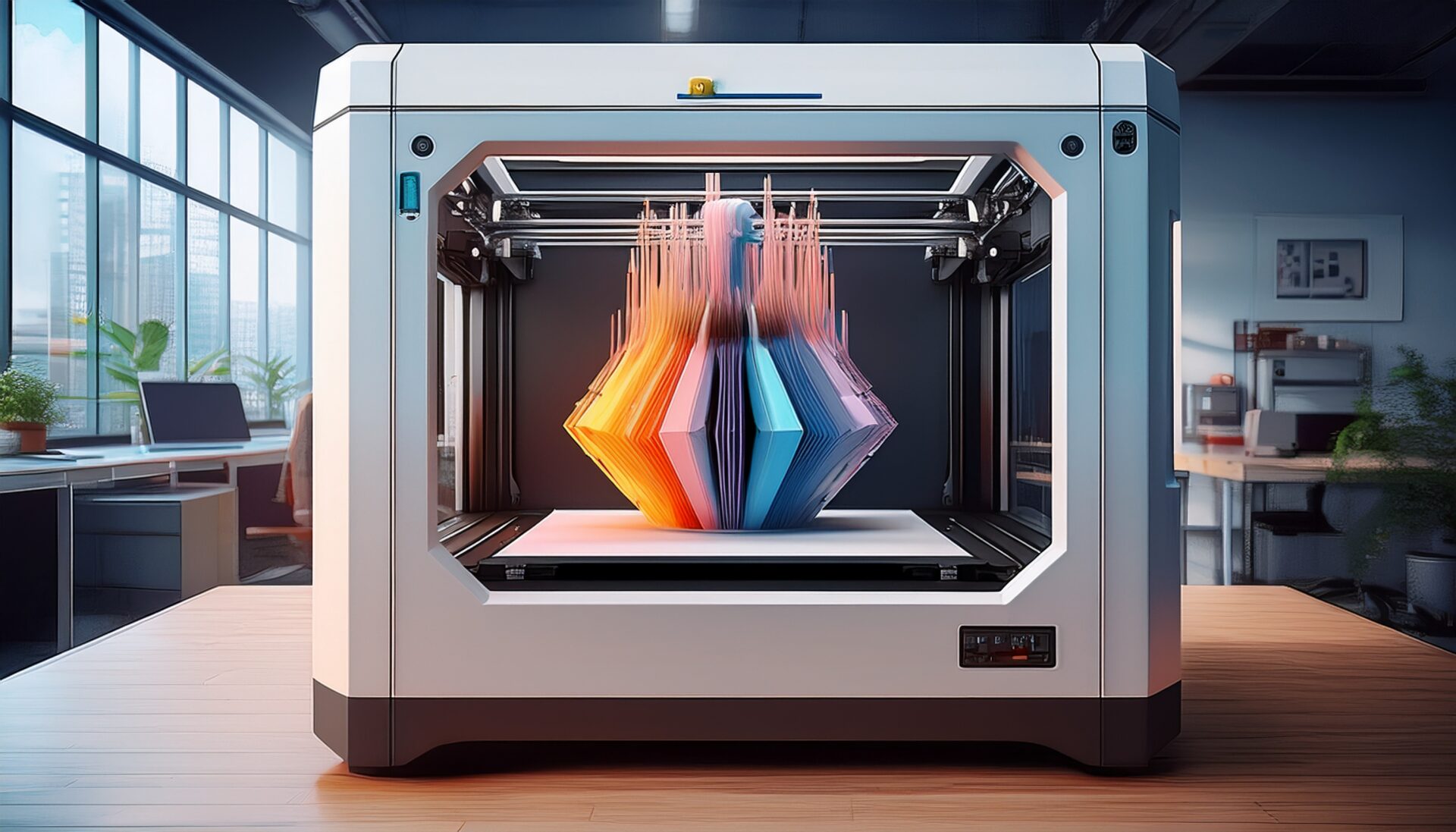

3Dプリント技術は急速に進化していますが、積層造形の性質上、どうしても積層痕(レイヤーライン)が発生します。

また、複雑な形状を支えるためのサポート材も必要になります。

これらを適切に処理しなければ、せっかくの作品も「3Dプリントらしい」粗い見た目のままになってしまいます。

後処理の基本的な流れ

- サポート材の除去:余分な支持材を取り除く

- 洗浄:残留物や埃を取り除く

- 表面処理:研磨やパテ埋めで表面を整える

- 下地処理:プライマー塗布で塗装の密着性を高める

- 塗装:色付けや質感の付与

- 仕上げ:トップコートでの保護と光沢調整

この流れは作品の用途や素材によって調整が必要ですが、基本的にはこの順序で進めることで効率的に美しい仕上がりを得ることができます。

次の章から各工程の詳細と具体的なテクニックを解説していきます。

サポート材の効果的な除去テクニック

サポート材の除去は後処理の第一歩であり、この工程がその後の仕上がりに大きく影響します。素材ごとに最適な除去方法を理解しましょう。

必要な道具と準備

サポート除去に必要な基本的な道具は以下の通りです:

- ニッパー(精密タイプが望ましい)

- カッターナイフ

- ヤスリ(粗目から細目まで数種類)

- ピンセット(細かい部分用)

- 保護メガネ(破片の飛散防止)

- 作業用手袋(けが防止)

樹脂タイプ別サポート除去のコツ

FDM方式(熱溶解積層法)の場合:

- PLA:比較的脆いので、ニッパーでの切断が効果的。温水(60℃程度)に浸すと柔らかくなり除去しやすくなる

- ABS:やや粘り気があるので、鋭利なカッターで慎重に切断。アセトン蒸気でサポート部分を軟化させる方法も

- PETG:粘り強いので、ニッパーで根元から切断し、残りをヤスリで整える

SLA/DLP方式(光造形)の場合:

- 洗浄後のまだ柔らかい状態で除去すると効率的

- 専用のサポートカッターを使用するとモデルを傷つけにくい

- サポート付着部はIPA(イソプロピルアルコール)で軽く湿らせると除去しやすい

サポート除去時の注意点

サポート除去で最も重要なのは「モデル本体を傷つけない」ことです。以下の点に注意しましょう:

- サポートの根元からカットし、モデル表面に対して平行に切る

- 力を入れすぎず、少しずつ慎重に作業する

- 細かい部分は無理に一度で除去せず、段階的に処理する

- サポート跡が残る部分は後の研磨工程でカバーできることを念頭に置く

サポート除去後は、モデル表面に残ったサポート跡や微細な破片を軽く研磨して整えておくと、次の工程がスムーズに進みます。

積層痕を消す効果的な表面処理方法

3Dプリント特有の積層痕を消し、滑らかな表面に仕上げる工程は、作品の質感を大きく向上させる重要なステップです。

素材や仕上げたい質感によって最適な方法を選びましょう。

研磨の基本テクニック

研磨は段階的に粗い研磨から細かい研磨へと進めることがポイントです:

- 粗研磨(80〜150番):大きな積層痕やサポート跡を除去

- 中研磨(240〜400番):表面の均一化

- 細研磨(600〜1000番):滑らかさの向上

- 仕上げ研磨(1500番以上):光沢を出したい場合に実施

研磨は乾式と湿式があり、湿式(水をつけながら研磨)の方が微粒子の飛散を防ぎ、より滑らかな仕上がりになります。特にPLAなど熱に弱い素材は摩擦熱で変形する恐れがあるので、湿式研磨がおすすめです。

パテ埋めによる表面平滑化

深い積層痕や凹みには、パテ埋めが効果的です:

- プラモデル用パテ:細かい傷や積層痕の修正に最適

- エポキシパテ:強度が必要な部分や大きな凹みの修正に

- スプレーパテ:広い面積を効率的に処理できる

パテ埋めの基本手順:

- 表面の汚れや油分を除去

- パテを薄く均一に塗布(ヘラやカードを使用)

- 完全に乾燥させる(急がないことが重要)

- 余分なパテを研磨して平滑化

- 必要に応じて2〜3回繰り返す

化学的処理による表面平滑化

一部の素材では、化学薬品を使った表面処理が効果的です:

- ABS:アセトン蒸気処理(アセトン蒸気にさらして表面を溶かし、積層痕を均一化)

- PLA:MEK(メチルエチルケトン)や特殊なPLA用スムーサーでの処理

- レジン:UV後硬化と専用のスムージング液による処理

化学処理の注意点:

- 必ず換気の良い場所で行い、適切な保護具(手袋、マスク、保護メガネ)を着用

- 処理時間を守る(長すぎると細部が失われる)

- 細かいディテールがある作品では部分的に使用する

表面処理は時間と手間がかかりますが、この工程をしっかり行うことで塗装の仕上がりが格段に向上します。

特に展示用や写真撮影用の作品では、この工程に時間をかける価値があります。

プロ級の仕上がりを実現する塗装テクニック

表面処理が完了したら、いよいよ塗装工程です。

適切な塗装は3Dプリント作品に色だけでなく、質感や耐久性も与えます。

下地処理(プライマー)の重要性

塗装の成否を決める重要な工程がプライマー(下地塗料)の塗布です:

- サーフェイサー:微細な傷や凹凸を埋め、表面を均一化

- プラスチック用プライマー:塗料の密着性を高める

- メタリック下地:金属調塗装の下地として使用

プライマー塗布のコツ:

- 薄く複数回塗りが基本(一度に厚塗りすると垂れや凹凸の原因に)

- 各層の間に十分な乾燥時間を設ける

- 最後の層が乾いたら1000番以上の紙やすりで軽く表面を整える

素材別・最適な塗料選び

3Dプリント素材によって相性の良い塗料が異なります:

- PLA/ABS/PETG:アクリル塗料、ラッカー系塗料が適している

- レジン:アクリル塗料、エナメル塗料、ウレタン塗料など幅広く使用可能

- ナイロン:専用のプライマー後、ほとんどの塗料が使用可能

塗装方法の選択:

- 筆塗り:細部の塗り分けや小さな作品に適している

- エアブラシ:グラデーションや均一な仕上がりが必要な場合に最適

- スプレー缶:広い面積を効率良く塗装できる

特殊塗装テクニック

作品の質感を高める特殊塗装テクニック:

- ドライブラシ:凹凸を強調し、立体感を出す技法

- ウォッシング:凹部に影を作り、リアリティを高める

- スポンジ塗装:不規則なテクスチャを表現

- マスキング:複雑な模様や配色を実現

最終仕上げとしてのトップコート:

- マット(つや消し):実用品や戦闘機モデルなどに適した自然な質感

- セミグロス:適度な光沢で現実的な質感を表現

- グロス(つや有り):車両モデルや光沢のある素材の表現に

トップコートは塗装を保護するだけでなく、作品全体の質感を決定づける重要な工程です。用途や好みに合わせて適切な光沢を選びましょう。

素材別・後処理の最適アプローチ

3Dプリント素材ごとに特性が異なるため、後処理のアプローチも変える必要があります。

ここでは主要な素材別の最適な後処理法を解説します。

FDM方式の主要素材

PLA(ポリ乳酸)の後処理:

- 特性:硬いが脆い、低温で変形、研磨しやすい

- おすすめの表面処理:湿式研磨、エポキシコーティング

- 注意点:熱に弱いので研磨時の摩擦熱に注意

- 最適な塗料:水性アクリル塗料、アクリルスプレー

ABS(アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン)の後処理:

- 特性:耐衝撃性が高い、やや柔軟性がある

- おすすめの表面処理:アセトン蒸気処理、研磨

- 注意点:アセトン処理は換気に注意、細部が失われる可能性

- 最適な塗料:ラッカー系、エナメル塗料

PETG(ポリエチレンテレフタレートグリコール)の後処理:

- 特性:強靭で柔軟性がある、化学的に安定

- おすすめの表面処理:研磨、エポキシコーティング

- 注意点:粘り気があるため研磨に時間がかかる

- 最適な塗料:プラスチック用プライマー後、ほとんどの塗料が使用可能

レジン(光造形)素材

標準レジンの後処理:

- 特性:高精細、やや脆い、表面が滑らか

- おすすめの表面処理:UV後硬化、軽い研磨

- 注意点:未硬化レジンは有害なので手袋着用

- 最適な塗料:ほとんどの塗料が使用可能、特にアクリル塗料が扱いやすい

エンジニアリングレジンの後処理:

- 特性:高強度、耐熱性、耐衝撃性

- おすすめの表面処理:専用の後処理液、機械研磨

- 注意点:素材によって最適な後処理方法が異なる

- 最適な塗料:専用プライマー後、用途に応じた塗料選択

特殊素材の後処理

TPU(熱可塑性ポリウレタン)の後処理:

- 特性:ゴムのような柔軟性、弾力性

- おすすめの表面処理:ブラシ洗浄、専用コーティング

- 注意点:研磨が困難、熱処理は変形の恐れ

- 最適な塗料:柔軟性のあるビニル用塗料、シリコン塗料

ナイロンの後処理:

- 特性:強靭、耐摩耗性、若干の多孔性

- おすすめの表面処理:染色、シーラー処理後の研磨

- 注意点:水分を吸収するため、乾燥状態での作業が重要

- 最適な塗料:専用プライマー後、ほとんどの塗料が使用可能

素材の特性を理解し、それに適した後処理方法を選ぶことで、効率良く高品質な仕上がりを実現できます。

用途や求める質感に合わせて最適な方法を組み合わせましょう。

後処理の効率化と失敗しないためのコツ

3Dプリント後処理は時間と労力がかかる作業ですが、効率化のコツを押さえることで、より短時間で美しい仕上がりを実現できます。

また、よくある失敗を避けるためのポイントも押さえておきましょう。

後処理の時間短縮テクニック

- 印刷設定の最適化:積層ピッチを小さくするなど、印刷段階で後処理の手間を減らす

- 電動工具の活用:電動サンダーやロータリーツールで研磨時間を短縮

- バッチ処理:同じ工程の作品をまとめて処理

- 乾燥時間の活用:乾燥待ち時間に次の作品の準備を進める

- 適材適所のツール選択:作業内容に最適な道具を使うことで効率アップ

よくある失敗とその対処法

研磨での失敗と対策:

- 過剰研磨によるディテール消失→マスキングテープで保護すべき部分を覆う

- 不均一な研磨→研磨ブロックを使用し、均一な力をかける

- 目詰まり→定期的に研磨紙を交換、水研ぎの活用

塗装での失敗と対策:

- 塗料の垂れ→薄く数回に分けて塗る、適切な距離を保つ

- ムラ→塗装環境の温度湿度管理、均一な動きで塗る

- 剥がれ→適切なプライマー使用、表面の脱脂を徹底

- 埃の付着→塗装前の作業環境清掃、塗装後の一時的な隔離

長期的な品質維持のコツ

完成した3Dプリント作品を長く美しく保つためのポイント:

- 適切なトップコート:紫外線や摩耗から保護するクリアコートの塗布

- 保管環境の管理:直射日光を避け、極端な温度変化のない場所での保管

- 定期的なメンテナンス:埃を優しく払い、必要に応じてクリーニング

- 取扱い注意:接着部分や細いパーツに負荷をかけない

後処理は3Dプリントの工程の中でも特に「経験」が物を言う分野です。

失敗しても諦めず、そこから学ぶことで技術は確実に向上します。小さな作品から始めて徐々にテクニックを磨いていくアプローチがおすすめです。

まとめ:3Dプリント後処理で作品を次のレベルへ

本記事では、3Dプリント作品の後処理について、サポート除去から表面処理、塗装に至るまでの一連の流れを解説してきました。

適切な後処理を施すことで、積層痕のない滑らかな表面を実現し、プロフェッショナルな仕上がりの作品を作ることが可能です。

ポイントをまとめると:

- サポート除去は慎重に行い、モデル本体を傷つけないよう注意する

- 研磨は粗いものから細かいものへと段階的に進める

- 素材に合わせた表面処理方法を選択する

- プライマー(下地処理)は塗装の仕上がりを左右する重要工程

- 素材特性を理解し、適切な塗料と塗装方法を選ぶ

- トップコートで作品を保護し、質感を整える

後処理は時間と手間がかかる作業ですが、その分だけ作品のクオリティは飛躍的に向上します。

初めは簡単な作品から始め、徐々に技術を磨いていくことをおすすめします。

また、一度にすべての工程を完璧にしようとせず、段階的に挑戦していくことで、着実にスキルアップできるでしょう。

3Dプリントの真の魅力は、デジタルデータから実際の物体を作り出せることだけでなく、後処理によって自分だけのオリジナル作品に仕上げられることにもあります。

この記事で紹介した技術を活用して、あなたの3Dプリント作品を一段上のレベルへと引き上げてください。