Bambu Lab P2Sとは:次世代3Dプリンターの位置づけ

# Bambu Lab P2Sの進化を理解する:P1Sからの乗り換えガイド

Bambu Lab P2Sとは:次世代3Dプリンターの位置づけ

Bambu Lab P2Sは、同社の人気モデルP1Sの後継機として登場した高速3Dプリンターです。

しかし単なる性能向上ではなく、エラー検出機能やAI活用の自動化など、実務的な改善が加わっています。P1Sからの買い替えを検討している方にとって、どの点が実際に役立つのかを把握することが重要です。

Bambu Labは、ユーザーのフィードバックを重ねて各世代を開発してきました。つまり、P2Sは市場の実需に基づいた設計となっています。

個人事業主や製造業務を自動化したい方であれば、投資対効果を検討する価値があります。

P1Sとの主な違い:性能面での進化

__エラー検出:カメラとAIによる自動監視の精度向上__ノズル径:複数選択肢の提供で、細部表現と速度のバ-563933-1024x585.jpg)

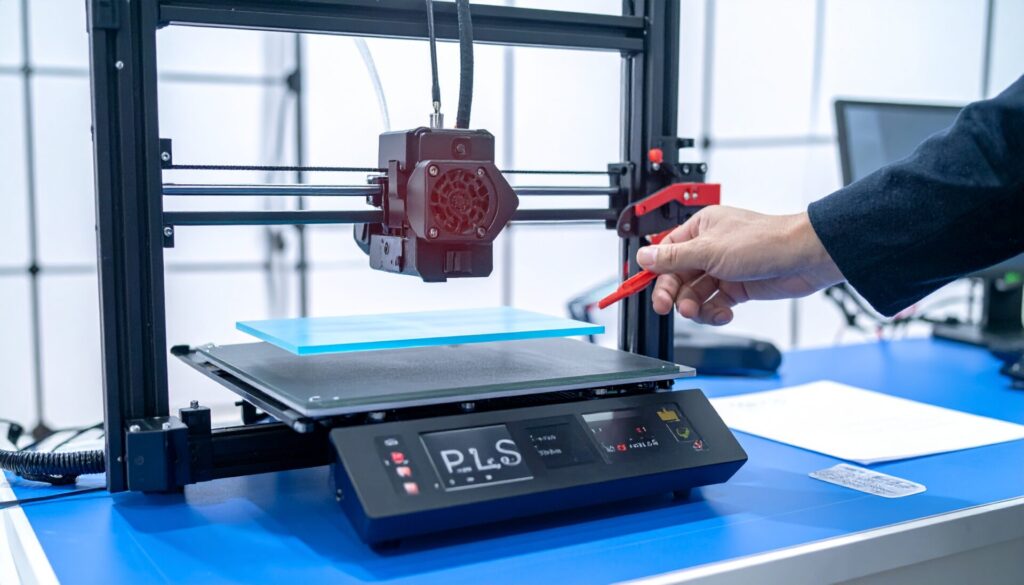

P1Sから大きく進化した点は、何よりも印刷速度と精度のバランスです。

高速印刷が可能になった一方で、品質が落ちないという実現が、P2Sの大きな特徴です。

さらに、エラー検出システムの精度が向上しており、失敗プリントによる材料ロスを減らせます。

- 印刷速度:最大500mm/sへの対応(P1Sは300mm/s程度)

- エラー検出:カメラとAIによる自動監視の精度向上

- ノズル径:複数選択肢の提供で、細部表現と速度のバランス調整が容易

- 材料互換性:より多くのフィラメント種に対応

- 冷却システム:印刷品質を保ちながら高速化を実現

たとえば、複数の小型パーツを大量に製造する個人事業主であれば、印刷速度の向上は直接的な生産効率改善につながります。

一方で、細密な造形が必要な場合でも品質を損なわないため、用途に応じた使い分けが実現しています。

エラー検出とAI自動化:実務効率の鍵

P2Sの最大の利点は、エラー検出機能の強化です。

従来のモデルでは、ノズル詰まりやプリント剥離などが発生した場合、ユーザーが途中で気付く必要がありました。

しかし新型では、カメラとAI解析により、問題を自動検出して停止または修正する仕組みが導入されています。

つまり、就業時間外の長時間プリントでも、失敗のリスクが大幅に低減されるということです。こ

れにより、夜間や休日の無人運用が現実的になり、「3Dプリント工場」化による自動化が可能になります。

- 自動一時停止機能:異常検出時に自動で停止し、材料ロスを最小化

- AIによる予測:今後のトラブル兆候を事前に警告

- リモート監視:スマートフォンから印刷状況をリアルタイム確認

- ログ記録:各プリント履歴がデータとして保存され、改善に活用可能

ガジェット好きな方であれば、こうした自動化機能の拡張性にも注目すべきです。将来的には、さらなる連携機能やAPIの公開も期待できます。

Bambu Lab H2シリーズとの位置づけ:どれを選ぶか

Bambu Labは複数のシリーズを展開しており、ユーザーは自分の用途に応じて選択する必要があります。

P2Sはミッドレンジの位置づけで、H2シリーズはさらに高機能・高価格帯のモデルです。一方で、エントリーモデルも存在します。

- P2S:バランス型。速度・品質・自動化機能が充実し、コストパフォーマンスが高い

- H2シリーズ:ハイエンド。マルチマテリアル対応や産業用途を想定した設計

- P1S:前世代。価格が下がっており、シンプルな用途向け

したがって、P1Sからの乗り換えを検討する場合、用途と予算のバランスが重要です。

高速・高品質・自動化の三点を求めるなら、P2Sが最適な選択肢となるでしょう。一方で、さらなる多機能性が必要であれば、H2シリーズの検討も視野に入ります。

個人事業主・製造業向けの活用シーン

P2Sは、特に個人事業主や小規模製造業の自動化に適しています。

複数の小型パーツを継続的に生産する場合、高速化と自動エラー検出が生産性を大きく向上させるからです。

例えば、カスタム部品製造やプロトタイピング業務では、試作品を迅速に複数製造する必要があります。

P2Sなら、設定後は無人で複数ジョブを連続実行でき、材料ロスも減らせます。さらに、ログデータを蓄積することで、最適な印刷設定の改善にも役立ちます。

- カスタム部品製造:短納期対応が可能に

- プロトタイピング:試作スピードが向上し、開発効率が改善

- 商品化:品質安定性が向上し、不良率低減

- 夜間運用:自動化により、営業時間外の生産が実現

購入前に確認すべきポイント

P2Sへの乗り換えを決める前に、いくつかの点を確認することが重要です。まず、現在のP1Sでの不満点を整理することです。

速度不足なのか、エラーによるロスなのか、それとも機能の限界なのか。自分の課題が、P2Sの改善点と合致しているか検討しましょう。

- 現在の印刷時間が業務ボトルネックになっているか

- エラーによる材料ロスが頻発しているか

- 無人運用や自動化が必要な業務フローか

- 予算内で投資対効果が期待できるか

- 既存のP1S用アクセサリーの互換性確認

さらに、実際のユーザーレビューやコミュニティでの評判も参考になります。

ただし、単なる好評価ではなく、具体的な運用事例や改善点の指摘に注目することが大切です。

今後の3Dプリンター市場の動向

3Dプリンター市場は急速に進化しており、Bambu Labはその先頭を走っています。

P2Sの登場背景には、ユーザーからの「実務的な自動化」需要があります。つまり、今後のモデルもこの方向性を強化していく可能性が高いです。

AI技術の活用やクラウド連携、マルチマテリアル対応など、技術トレンドは急速に進んでいます。

現在P2Sを購入する選択は、今後の拡張性も考慮した投資と言えるでしょう。

まとめ:P2Sへの乗り換えは投資対効果で判断を

Bambu Lab P2Sは、P1Sからの確実な進化を遂げたモデルです。

高速印刷、エラー検出、AI自動化といった実務的な改善が、個人事業主や製造業向けの自動化ニーズに応えています。

しかし、乗り換えは必ずしも全員に必須ではありません。現在の運用で満足していれば、P1Sの継続使用も選択肢です。

一方で、速度不足やエラーロスが課題なら、P2Sの投資対効果は十分に期待できます。自分の業務内容と予算を照らし合わせて、判断することが重要です。

ガジェット好きな方であれば、自動化機能の拡張性や今後の技術トレンドも考慮材料になるでしょう。

P2Sは、単なる高性能プリンターではなく、「3Dプリント工場」化へのステップアップと位置づけることができます。